日本歴遊記vol.17

#歴遊旅 #神武寺 #行基 #源頼朝 #薬師堂 #山岳信仰 #鷹取山 #逗子

山岳信仰の面影が残る逗子の「神武寺」へ歴遊旅をしてきました。

鎌倉に隣接する逗子山中にある神武寺は、1,300年の歴史を持つ古刹です。

神武寺は、古くからの山岳信仰の霊場で、「神之嶽(こうのたけ)」が「神武寺」の名前の由来となっています。

鎌倉時代、源頼朝が厚い崇敬を寄せていたと伝わります。

吾妻鏡には、北条政子の安産祈願として、神馬(じんめ)を奉納したことや、三代将軍「源実朝」が、病気平癒のお礼に参詣したことが書かれています。

常緑広葉樹林

太古の三浦半島の植生を残す貴重な地域です。

鷹取山へ続く修験道。

豊かな自然が溢れる山道を進み歴史を感じながら天台の聖地「神武寺」を目指します。

こんぴら山やぐら群

こんぴら山やぐら群は、山腹の南東側斜面に、一辺が1メートル程度の小型やぐらが20余りが並んでおり、鎌倉時代後期から室町時代に作られたと思われます。

神武寺(じんむじ)

▼縁起

奈良時代、神亀元年(724年)、聖武天皇の命を受けた行基が、この地に十一面観音、釈迦と薬師如来を祀ったことに始まります。

▼創建

神亀元年(724年)

▼山号

医王山

▼院号

来迎院

▼寺号

神武寺

▼開基

行基

▼宗派

天台宗

行基(ぎょうぎ)

現在の大阪府堺市あたりの生まれと伝わります。

天智天皇7年(688年)~天平21年(749年)、奈良時代の日本の僧。

▼鎌倉界隈の行基菩薩ゆかりのある古刹。

・甘縄神明神社(710年)

・岩殿寺(721年)

・杉本寺(734年)

・満福寺(744年)

楼門

薬師堂(県重要文化財)

創建の時期は不明ですが、現在の薬師堂は、慶長3年(1598年)の塔札が残されており、古くから「お薬師のお力によって、衆生の病苦から救われる」と信じられた薬師信仰の中心でした。薬師堂の薬師三尊像(市重要文化財)は、秘仏で33年に一度ご開帳されますが、12月13日のすす払いの際に、御本尊拝観のチャンスがあります。

なんじゃもんじゃ

かながわの名木100選

樹種がわからなかったので、「なんじゃもんじゃ」と呼ばれて親しまれてきました。樹齢400年を数える大木です。

客殿宝珠殿

※立入禁止区域

神武寺の晩鐘

「三浦半島八景」のひとつ

八景の考え方は、15世紀に中国から伝わりました。「近江八景」や「金沢八景」が有名ですが、「三浦半島八景」は、4市1町と協働して、平成13年に11月に選定されたものです。

・大塔(鎌倉宮)の夜雨

・灯台(燈明堂)の帰帆

・大佛の秋月

・長者ヶ崎の夕照

・神武寺の晩鐘

・猿島の晴嵐

・城ヶ島の落雁(らくがん)

・建長寺の暮雪

表参道と鷹取山ハイキングコース

京急線「神武寺」駅からスタートするコースとJR横須賀線「東逗子駅」からスタートするコースがあります。

逗子の神武寺巡り。

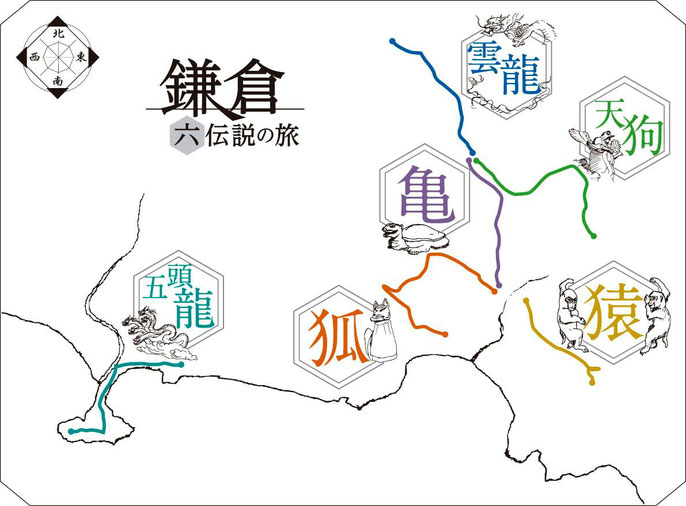

鎌倉六伝説の旅

コメントをお書きください